Стокгольмский синдром — удивительный парадокс человеческой психики. Он проявляется, когда жертва начинает испытывать симпатию к агрессору. Человек, переживший страх и унижение, вдруг оправдывает того, кто причинил ему боль, и даже стремится его защитить. Давайте разберемся почему возникает этот феномен, который постороннему наблюдателю кажется нелогичным.

Что такое стокгольмский синдром

Стокгольмский синдром — это особое психологическое состояние, возникающее у жертвы в условиях угрозы или насилия. Оно проявляется в сочувствии к агрессору, попытках объяснить его поведение и даже готовности стать на его сторону. Такое поведение объясняется механизмом адаптации к опасности: мозг ищет способ снизить тревогу, укрепив иллюзорную связь с источником угрозы.

Когда человек оказывается в плену, под угрозой насилия или в другой экстремальной ситуации, его психика ищет способы снизить стресс и сохранить шансы на выживание. В такие моменты агрессор становится одновременно источником опасности и единственным, кто может ее прекратить. Подсознательно жертва начинает воспринимать его как возможного защитника.

Подобная реакция нередко перерастает в эмоциональную зависимость: человек старается угодить или умилостивить обидчика, надеясь сохранить относительную безопасность.

Важно подчеркнуть, что стокгольмский синдром не признан официальным психиатрическим диагнозом. Это публицистический термин, которым описывают поведение и эмоциональные реакции, возникающие под влиянием стресса, страха и зависимости.

Происхождение названия

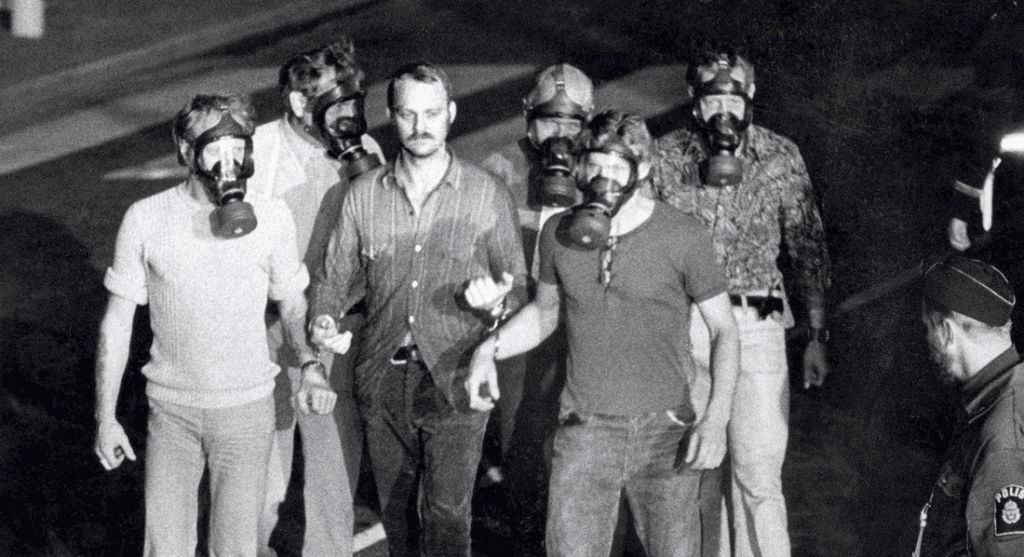

Термин «стокгольмский синдром» появился после событий в Швеции в августе 1973 года. 23 августа вооруженный преступник Ян-Эрик Олссон ворвался в банк Kreditbanken на площади Норрмальмсторг в центре Стокгольма и взял в заложники четырех сотрудников. Он потребовал, чтобы к нему доставили его приятеля Кларка Улофссона, находившегося в тюрьме. Полиция выполнила требование, и Улофссон оказался рядом с Олссоном, однако заложников не освободили.

Осада банка продолжалась шесть дней — с 23 по 28 августа. Все это время заложники находились в тесном помещении хранилища под постоянной угрозой оружия и в страхе за свою жизнь. На фоне длительного напряжения возникла неожиданная реакция: люди начали высказывать сочувствие захватчикам.

Наиболее известный эпизод — звонок одной из заложниц премьер-министру Олофу Пальме. Она утверждала, что преступники обращаются с ними хорошо и просила отказаться от штурма, опасаясь, что вмешательство полиции поставит их в еще большую опасность. После освобождения некоторые заложники публично говорили о захватчиках с пониманием и симпатией. В СМИ даже появлялись сообщения, что они стремились помочь грабителям с юридической защитой.

Проанализировав события, шведский криминолог и психиатр Нильс Бейерут предложил термин «нормальмсторгский синдром» (по названию площади, где стоял банк). Впоследствии за феноменом закрепилось более привычное название — «стокгольмский синдром».

Другие примеры проявления стокгольмского синдрома

Феномен стокгольмского синдрома проявляется как в реальных трагических историях, так и в художественных интерпретациях. Он показывает, насколько сложными могут быть реакции человека в условиях изоляции и зависимости.

Реальные случаи

История знает множество примеров, когда жертвы похищений, насилия или изоляции начинали проявлять сочувствие к своим обидчикам. Рассмотрим самые известные.

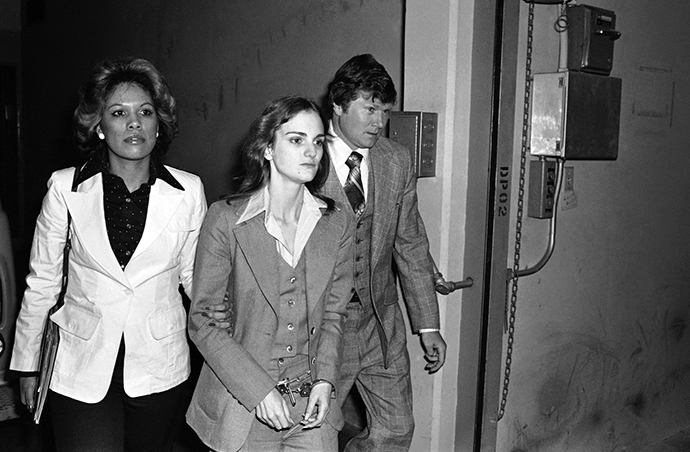

Патрисия Херст

В 1974 году дочь американского медиамагната Уильяма Херста была похищена радикальной группировкой «Симбионистская армия освобождения». Спустя несколько недель девушка стала разделять взгляды похитителей, участвовала в ограблении банка и публично оправдывала действия организации.

Позже эксперты признали, что ее поведение стало ярким проявлением стокгольмского синдрома, где сочетались страх, зависимость и попытка выжить в плену.

Захват резиденции японского посла в Лиме

В 1996 году во время приема по случаю дня рождения императора Японии Акихито в дом посла под видом официантов проникли вооруженные члены экстремистской организации «Революционное движение имени Тупака Амару». Террористы взяли в заложники около 500 гостей, среди которых были дипломаты, министры и бизнесмены из разных стран. Они потребовали освободить сотни своих соратников, находившихся в перуанских тюрьмах.

Правительство Перу во главе с президентом Альберто Фухимори оказалось под давлением: мировое сообщество настаивало на мирном решении конфликта, поскольку среди заложников находились иностранные дипломаты. В течение нескольких недель переговоров ситуация развивалась неожиданным образом.

Через две недели боевики отпустили около половины пленников, утверждая, что делают это из гуманитарных соображений. При этом освобожденные заложники вызывали недоумение у властей: многие из них отзывались о террористах с уважением и сочувствием, называя их людьми с идеалами и вежливыми революционерами. Некоторые даже утверждали, что понимают их борьбу и не чувствуют враждебности.

Поведение заложников стало классическим примером проявления стокгольмского синдрома. В то же время возник и обратный феномен: сами захватчики постепенно смягчали свое отношение к пленникам, что послужило основой для неформального термина «лимский синдром».

Джейси Ли Дьюгард

В 1991 году одиннадцатилетняя Джейси Ли Дьюгард из Калифорнии была похищена по дороге в школу и почти восемнадцать лет удерживалась бывшим заключенным Филиппом Гарридо и его женой Нэнси. В условиях полной изоляции девочка привыкла к похитителям, помогала им по хозяйству и не пыталась сбежать. Позже она родила от Филиппа двух дочерей.

После ареста похитителя Джейси испытывала смешанные чувства и долго не решалась рассказать правду. Этот случай часто приводится как пример глубокой психологической зависимости и эмоциональной связи, возникшей в результате длительного насилия и изоляции.

Примеры в массовой культуре

Феномен стокгольмского синдрома давно вышел за рамки психологии и стал частью мировой культуры. Сценаристы, писатели и режиссеры нередко обращаются к этой теме, исследуя тонкую грань между страхом, зависимостью и мнимой любовью:

- «Красавица и чудовище». В известной сказке пленница постепенно проникается чувствами к своему похитителю. Несмотря на романтический финал, многие психологи видят в этом историю эмоциональной зависимости, замаскированной под любовь.

- «Бумажный дом». Героиня Моника, будучи заложницей, влюбляется в одного из грабителей и становится его союзницей. Этот сюжет показывает, как стресс, страх и изоляция могут перерасти в эмоциональную привязанность.

- «Леон». Фильм Люка Бессона часто рассматривается как метафора эмоциональной зависимости. Матильда, потеряв родителей, воспринимает наемного убийцу Леона как спасителя и источник защиты, хотя между ними выстраивается неравный и тревожный баланс власти.

- «Комната». Фильм, основанный на реальных событиях, показывает, как женщина, долго удерживаемая в плену, после освобождения испытывает сложные чувства к похитителю — смесь ненависти, страха и жалости.

Признаки стокгольмского синдрома

Определить стокгольмский синдром бывает непросто. Сначала его проявления могут напоминать обычную благодарность или стремление избежать конфликта. Однако за внешней лояльностью нередко скрываются страх, растерянность и зависимость от агрессора.

Разберем основные признаки, по которым можно заподозрить развитие стокгольмского синдрома:

- Симпатия и сочувствие к агрессору. Жертва начинает испытывать положительные чувства к человеку, который причинил ей вред, и склонна смягчать оценку его поведения.

- Оправдание насилия. Поступки обидчика получают рационализацию: агрессия объясняется усталостью, ревностью или другими смягчающими обстоятельствами.

- Недоверие к помощи извне. Человек опасается тех, кто пытается его спасти или поддержать. В реальных ситуациях заложники нередко выражали беспокойство по поводу действий полиции. В быту это проявляется в отказе обращаться в правоохранительные органы или сокрытии следов насилия.

- Чувство вины перед агрессором. Жертва воспринимает происходящее как следствие собственных ошибок или недостатков и считает себя причиной агрессии.

- Идеализация отношений. С течением времени обидчику приписываются положительные качества, а негативные эпизоды отодвигаются на второй план.

- Эмоциональная зависимость. Даже после разрыва отношений сохраняется стремление вернуться к агрессору или оправдывать его поведение, что напоминает форму зависимости.

- Отрицание проблемы. Человек утверждает, что ситуация под контролем, и отказывается признавать насилие, поскольку это означало бы необходимость действовать.

Чем дольше сохраняется подобная динамика, тем прочнее закрепляется модель поведения. В дальнейшем она может повторяться в новых отношениях или проявляться в других сферах жизни.

Разновидности стокгольмского синдрома

Феномен стокгольмского синдрома может выражаться по-разному в зависимости от обстоятельств, характера зависимости и уровня контроля со стороны агрессора. В психологической практике чаще всего выделяют несколько его форм.

Событийный вариант

Эта форма стокгольмского синдрома возникает в результате одной конкретной экстремальной ситуации, когда человек оказывается в условиях явной опасности: при захвате заложников, похищении, пытках, военном плену или теракте. В подобных обстоятельствах психика действует по принципу «вижить любой ценой». Человек осознает, что полностью зависит от нападающего, и подсознательно ищет способы умиротворить его: старается не вызывать агрессии, говорить мягко, проявлять сочувствие. Со временем это приводит к иллюзии эмоциональной связи. Жертва может начать оправдывать насилие, считать агрессора «не таким уж плохим» или даже видеть в нем спасителя.

Событийный вариант — классическая форма стокгольмского синдрома, с которой началось изучение феномена. Она демонстрирует, как в экстремальных условиях инстинкт самосохранения может трансформироваться в эмоциональную зависимость, превращая страх в ложное чувство доверия и привязанности. Однако, симптомы стокгольмского синдрома повсеместно встречаются и в повседневной жизни. Поэтому выделили еще два типа — бытовой и корпоративный вариант.

Бытовой вариант

Наиболее распространенная ситуация наблюдается в семье или близких отношениях, где один человек занимает доминирующее положение, а другой оказывается в постоянной эмоциональной или физической зависимости. Жертва оправдывает грубость и унижения, воспринимая их как проявление заботы или особую форму любви.

Подобные модели встречаются у пострадавших от домашнего насилия, сексуальных преступлений, торговли людьми, а также религиозного или политического давления. Особенно уязвимы дети: переживая насилие в семье, они могут формировать привязанность к обидчику и воспринимать его внимание как заботу. Повзрослев, такие люди нередко сопротивляются разговорам о травматическом опыте, поскольку в основе этих чувств лежат зависимость и чувство вины.

Корпоративный вариант

В профессиональной среде встречается условно называемая «корпоративная» форма. Она возникает при жесткой иерархии, авторитарном руководстве и постоянном давлении. Сотрудники начинают оправдывать несправедливость и агрессивное поведение начальства, считая его строгим, но справедливым.

Со временем формируется психологическая зависимость: человек боится потерять работу, воспринимает агрессора как единственного источника стабильности и перестает критически оценивать происходящее. Хотя такой вариант не является клиническим термином, он наглядно демонстрирует, как механизмы стокгольмского синдрома могут проявляться за пределами семейных и криминальных ситуаций.

Причины возникновения стокгольмского синдрома

Чтобы понять, почему жертва начинает сочувствовать своему агрессору, нужно разобраться в механизмах, которые запускаются в экстремальной ситуации:

- Инстинкт самосохранения. Когда человек оказывается в опасности и не может сбежать, психика переключается в режим выживания. Основная задача — минимизировать риск. Подсознательно жертва старается умиротворить агрессора, показать, что она не представляет угрозы. Этот механизм уходит корнями в древние формы поведения, которые обеспечивали выживание при столкновении с сильным противником.

- Эмоциональная зависимость. В ситуации, когда человек не может уйти, обратиться за помощью или защититься, агрессор становится единственным источником безопасности. Любое проявление мягкости или снижения давления воспринимается как доброта и вызывает благодарность. Так формируется ложное чувство доверия и парадоксальное ощущение, что обидчик способен защитить.

- Психологическое давление и манипуляции. Часто агрессор чередует насилие и проявление заботы. Контраст между угрозой и временной милостью сбивает с толку и вызывает эмоциональные колебания. Жертва начинает надеяться, что враг не такой страшный, каким пытается казаться, и она сможет повлиять на его поведение.

- Длительная изоляция. Продолжительное пребывание рядом с обидчиком без контакта с внешним миром искажает восприятие реальности. Постепенно жертве начинает казаться, что рассчитывать больше не на кого, и агрессор воспринимается как единственный возможный союзник.

- Предыдущие травмы и личностные особенности. Люди, пережившие насилие или нестабильные отношения в детстве, а также те, кто имеет низкую самооценку, особенно уязвимы к формированию подобной зависимости. Для них подчинение и стремление заслужить любовь кажутся привычным и естественным способом взаимодействия, поэтому стокгольмский синдром развивается быстрее и протекает глубже.

Условия, при которых развивается стокгольмский синдром

Для формирования стокгольмского синдрома должны совпасть определенные психологические и жизненные обстоятельства:

- Психологическая травма и агрессия. Главным условием становится сильное эмоциональное потрясение. Это может быть угроза жизни, физическое или психологическое насилие, длительное пребывание в страхе и напряжении. В таких условиях психика ищет способы адаптации и стремится снизить уровень тревоги, что со временем приводит к парадоксальному сочувствию агрессору.

- Постоянный контакт. Для развития синдрома необходима определенная степень взаимодействия с обидчиком. Совместно проведенное время, разговоры и наблюдение за его реакциями создают иллюзию сближения. Редкие проявления мягкости начинают восприниматься как знаки доброжелательности и надежды.

- Неравенство сил и зависимость. Важную роль играет дисбаланс власти. Агрессор полностью контролирует ситуацию, а жертва чувствует беспомощность и зависимость. Постепенно он начинает восприниматься как единственный, кто способен обеспечить относительную безопасность.

- Отсутствие выхода. Если человек не имеет возможности покинуть ситуацию из-за физической изоляции, страха, общественного давления или экономической зависимости, возникает ощущение безысходности. В этих условиях психика переключается на стратегию выживания, формируя ложное чувство доверия и привязанности к агрессору.

Стокгольмский синдром развивается там, где сочетаются страх, зависимость и надежда на защиту. Эти противоречивые эмоции становятся основой для парадоксальной связи, в которой привязанность маскирует реальную угрозу.

Кто подвержен стокгольмскому синдрому

Стокгольмский синдром может возникнуть у любого человека независимо от пола, возраста, профессии и характера. Это естественная реакция психики на стресс и бессилие. Тем не менее у некоторых личностей риск его развития выше. К ним относятся:

- Люди с низкой самооценкой. Неуверенные в себе люди чаще терпят грубость и обиды, считая происходящее собственной виной. Им сложно защищать личные границы и просить о помощи. В попытке заслужить одобрение агрессора они все сильнее подчиняются ему, что со временем превращается в замкнутый круг зависимости.

- Пережившие насилие в детстве. Дети, выросшие в атмосфере криков, унижений и насилия, во взрослом возрасте нередко воспринимают подобные проявления как норму отношений. Им кажется, что послушание и терпение помогут умиротворить агрессора. Такая модель делает их уязвимыми перед эмоциональными манипуляциями.

- Люди с повышенной тревожностью. Для них потеря контроля становится сильным стрессом. В опасной ситуации они стремятся восстановить ощущение стабильности любыми способами. Чаще всего это проявляется в подстройке под настроение агрессора, что постепенно превращается в привычную стратегию поведения.

- Люди с высоким уровнем эмпатии. Способность к сочувствию в подобных условиях может сыграть отрицательную роль. Стремясь оправдать обидчика его трудным прошлым или несчастной судьбой, жертва начинает жалеть его и верить, что забота и поддержка смогут изменить ситуацию.

- Находящиеся в изоляции или зависимости. Полная материальная, физическая или эмоциональная зависимость от агрессора значительно усиливает риск. Без поддержки семьи, друзей или коллег восприятие реальности искажается, и обидчик начинает казаться единственным возможным источником опоры.

- Романтики и идеалисты. Люди, верящие в спасительную силу любви, склонны оправдывать насилие ради надежды на перемены. Они считают, что способны спасти обидчика от его внутренних проблем, но на практике лишь закрепляют цикл насилия и зависимости.

Как преодолеть стокгольмский синдром

Преодоление стокгольмского синдрома — это длительный процесс, требующий профессиональной помощи и поддержки близких. Он состоит из нескольких этапов:

- Признание проблемы. Первый и самый трудный шаг — осознать, что ситуация ненормальна. Признание становится началом пути к свободе.

- Поиск поддержки. Важно обратиться к людям, которым вы доверяете: близким, друзьям, психологу. Часто со стороны видно то, что человек не замечает.

- Безопасная дистанция. Если есть возможность, необходимо ограничить общение с агрессором. Даже короткие контакты могут вызвать возвращение старых чувств и иллюзий. Иногда помогает смена обстановки или обращение в кризисный центр.

- Работа с самооценкой и травмой. Жертвы часто теряют веру в себя и свои решения. Работа с психологом помогает восстановить внутреннюю опору, научиться не бояться одиночества и перестать чувствовать вину за чужие поступки.

- Новая система опоры. После выхода из абьюзивных отношений важно построить новую систему поддержки, состоящую из людей, занятий и целей, которые приносят радость и уверенность. Это помогает не вернуться в старую зависимость.

- Терпение и время. Преодоление последствий не происходит мгновенно. На восстановление могут уйти месяцы или годы, но каждый шаг в этом процессе приближает к свободе.

Стокгольмский синдром — это защитная реакция психики на невозможные условия. Осознание проблемы, обращение за помощью и постепенное восстановление дают возможность построить новую жизнь, в которой не будет места для страха и насилия.